a. Contrer Bruce Lee

Face au phénomène Bruce Lee, qu’il est impossible de nier ou même de minimiser, la Shaw Brothers se met en quête d’un véritable artiste martial pour en faire la vedette du studio (Ti Lung et David Chiang, les deux stars maison du genre n’étant plus, à cette époque, des « jeunots »).

Le choix se porte sur Chen Kuan Tai, un jeune acteur, champion de boxe chinoise du sud-est asiatique en 1969 (sacré au tournoi de Singapour). Après deux films indépendants (Redress et Modern School Life, pour les compagnies Wing Gin et Yue Lok), il rejoint la Shaw Brothers en 1970 pour jouer des rôles de figurants martiaux, plus proche d’un cascadeur que d’un véritable acteur. Il poursuit également une carrière en parallèle, hors du studio (on le retrouve dans Huang Fei Hong : Bravely Crushing the Fire Formation et même dans une production Golden Harvest, The Hurricane !). C’est en 1972, après un dernier film alimentaire pour la Saam Cheung (The Invincible Iron Palm), que Run Run Shaw décide de lui donner un premier rôle : Chen Kuan Tai endosse alors les habits du héros myhthique Ma Yung Chen sous la direction conjointe de Chang Cheh et Pao Hsueh Lieh.

Comme Bruce Lee, Chen Kuan Tai est un véritable athlète martial. Comme lui également, c’est un homme du peuple auquel peut s’identifier un public avide de modèles. Il fera une très belle carrière au sein de la Shaw Brothers et embrassera presque tous les genres, des films d’arts martiaux (Boxer From Shantung, Man Of Iron, The Bloody Escape, Five Tough Guys, Iron Bodyguard…) au cinéma d’exploitation (The Tea House, Big Brother Cheng, Challenge Of The Gamesters…). Cette boulimie cinématographique lui vaudra le surnom de « Mister Shaw Brothers ».

Même si Chen Kuan Tai ne sera jamais l’égal de Bruce Lee, il occupe incontestablement la place de plus solide vedette martiale de la Shaw Brothers entre 1972 et 1977.

1972 est également l’année où la Shaw Brothers fait trembler les box-offices asiatiques et occidentaux avec le hit King Boxer / La Main de fer, mis en scène par un réalisateur coréen, ouvrant la voie aux films de kung-fu.

b. Miser sur les cinéastes et les acteurs

- Chang Cheh devient incontournable :

En cette période de vive concurrence, Run Run Shaw s’en remet à Chang Cheh qui devient le metteur en scène incontournable des films d’arts martiaux et d’action du studio, réalisant ou supervisant des dizaines d’œuvres en quelques années seulement (huit en 1972, sept en 1973 et en 1974…). Officiant dans tous les genres, celui qu’on appelle « l’ogre de Hong Kong » dirige pendant cette période pour la Shaw Brothers œuvres prestigieuses (The Water Margin, The Blood Brothers…), drames contemporains (The Delinquent…), film de jeunes contemporain (Young People, Generation Gap…), films historiques (Boxer Rebellion, Marco Polo…), films de guerre (Seven Man Army, Naval Commandos…) et même comédies musicales psychédéliques (The Singing Killer, Heaven And Hell Gate – sorti avec quelques années de retard -…).

Le génie de Chang Cheh est de mettre le pied à l’étrier à de nombreux jeunes, tout d’abord en tant qu’assistants-réalisateurs, puis co-réalisateurs. Parmi les plus célèbres, on retrouve Wu Ma, Pao Hsueh Lieh et John Woo.

Le départ de Chang Cheh pour Taiwan en 1974 ne remet pas en cause son statut au sein de la Shaw Brothers – même s’il est alors considéré par certains comme une défection –, puisque la société qu’il y fonde (la Chang’s Film Company) n’est en fait qu’une filiale du studio de Run Run destinée à dépenser localement les bénéfices qui étaient légalement bloqués sur l’île. (Une situation identique à celle qui existait en Angleterre dans les années 50 : les majors américaines ne pouvant rapatrier aux Etats-Unis les bénéfices que faisaient leurs productions sur le sol anglais, elles étaient contraintes d’y tourner pour ne pas perdre cet argent.)

- Une nouvelle génération d’acteurs et metteurs en scène : Run Run Shaw sait que pour rester dans la course, il a besoin de nouveaux talents. Avec l’aide de Mona Fong, il engage de jeunes acteurs pour remplacer ou seconder la « vieille » génération (David Chiang, Ti Lung, Lo Lieh…) : Chen Kuan Tai, Alexander Fu Sheng, Anthony Lau Wing, Wong Chung.

De même, il donne sa chance à des réalisateurs débutants sous les conseils de Mona Fong (Liu Chia Liang, jusqu’alors chorégraphe attitré de Chang Cheh) ou de Chang Cheh (Wu Ma, Pao Hsueh Li).

- Les anciens : Li Han Hsiang avait quitté la Shaw Brothers pour vivre son aventure taiwanaise au sein de son propre studio. Las, l’expérience ne s’avère pas des plus fructueuses et c’est ruiné qu’il revient à Hong Kong en 1970. Run Run Shaw lui ouvre sa porte sans rancune et se réjouit du retour du fils prodigue. Il ne le sait pas encore, mais c’est commercialement une des meilleures opérations qu’il fera au cours des années 70 !

Les grands mouvements de libération des mœurs ayant eu des effets jusqu’à Hong Kong, Li Han Hsiang s’essaie à un genre nouveau : la comédie érotique (polissonne serait peut-être plus appropriée, tant elle reste pudique…). Legend Of Lust, Happiest Moment ou Golden Lotus, adaptation d’un grand classique de la littérature chinoise, sont de francs succès qui révèlent une nouvelle génération d’actrices « spécialisées » (Hu Chin, Chen Ping, Tien Ni, Siu Yam Yam, Shirley Yu…). Toutefois, loin de s’enfermer dans cette catégorie, il poursuit sa grande œuvre en réalisant, de temps à autre, des superproductions prestigieuses au succès jamais démenti : le diptyque Empress Dowager / The Last Tempest ou quelques comédies irrévérencieuses dans lesquelles il nous révèle un futur grand, Michael Hui (The Warlord, The Happiest Moment…).

C’est à cette époque que Run Run Shaw engage également un vétéran du cinéma cantonais, le prolixe Chu Yuan, ancien acteur, scénariste puis metteur en scène. L’année 1972, il réalise pour le studio deux films qui feront date dans l’histoire du cinéma hongkongais : Intimate Confessions Of A Chinese Courtesan, drame saphique et pur joyau esthétique, et le seul film qui détrône en 1973 un Bruce Lee alors tout puissant, la comédie cantonaise The House of 72 tenants (Enter The Dragon n’est que second au box office national).

c. Offrir au public des productions prestigieuses

Une jeune société a rarement une assise financière des plus solides et les investisseurs font montre d’une certaine frilosité. Devant cette malheureuse – mais bien réelle – règle de nos économies de marché, Run Run Shaw fait le calcul suivant : la balbutiante Golden Harvest ne pourra jamais, tout au moins pendant un bon moment, se lancer dans des productions hasardeuses et chères, susceptibles de mettre en péril son existence même (un échec et c’est la clé sous la porte !). Dès lors, quoi donc de plus facile pour la Shaw Brothers de se lancer dans une politique de productions prestigieuses, laissant à son nouveau concurrent le soin d’œuvrer dans la série B, voire de flirter avec la série Z ?

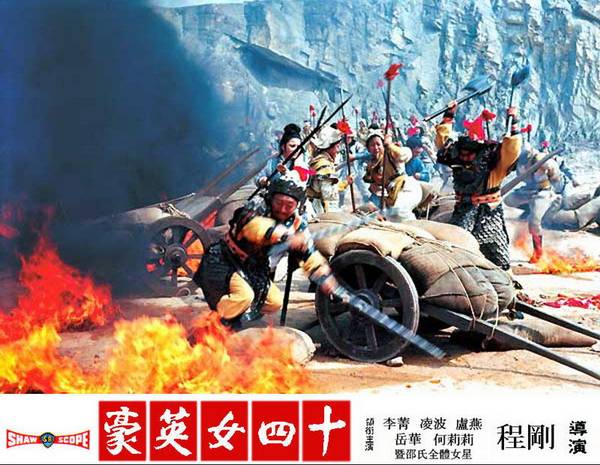

La Shaw sort donc à tours de bras des films destinés à montrer au public sa toute puissance, soignant les décors, les costumes, les scénarios, la mise en scène et multipliant les stars au générique (Flying Guillotine…). L’exemple le plus fameux reste les 14 Amazones, épopée kitch façon péplum où le nombre de figurants n’a d’égal que les stars qui défilent à l’écran.

La Golden Harvest ne peut, à cette époque, rivaliser avec tant de moyens.

Les 14 Amazones

d. Toucher un plus grand nombre de spectateurs en abordant tous les genres

Les années 70 sont également une période au cours de laquelle la Shaw Brothers va se lancer dans une politique de production très éclectique. A l’image des grands studios américains (que Run Run cherchera sans cesse à imiter), la Shaw aborde alors tous les genres cinématographiques : le polar, le film d’horreur, le film érotique… et au début des années 80 le film de jeux, invention d’un futur grand, Wong Jing. Si ces productions ne se sont quasiment jamais hissés au-dessus de l’exploitation et n’ont livré que peu de véritables réussites critiques, elles ont été pour beaucoup de grands succès commerciaux.

On retrouve souvent les mêmes noms au poste de réalisateur (Ho Meng Hua, Sun Chung, Kuei Chih Hung…) et ceux-ci, à de rares exceptions près, ont eu du mal à s’émanciper de cette catégorie bien particulière de cinéma. Pour les acteurs, force est de constater que les films de genre ont largement bénéficié du déclin des productions martiales : cantonné aux wu-xia pian durant des années, un certain nombre de vedettes est venu illuminer les castings d’œuvres fauchées et leur donner un éclat que beaucoup d’entre elles ne méritaient pas. Combien de Ti Lung, Chen Kuan Tai, Lo Lieh ou Ku Feng se sont retrouvés dans des films aux scénarios improbables et ridicules ?

- Les polars : Presque inexistant au cours des années 60, le polar fait un retour en force à la Shaw Brothers dans la deuxième partie de la décennie 70. Genre peu contraignant (costumes et décors contemporains), peu onéreux, se satisfaisant de conditions de tournage difficiles (les plans caméra à l’épaule sont moins choquants que dans un opéra chinois et ils apportent une touche de modernité), les polars sont rapidement plébiscités par le public. Comme dans les « drames sociaux » (voir ci-après), les héros sont souvent issus du peuple et évoluent dans une ville bien connue des spectateurs, montrée dans fards.

Kuei Chih Hung est le metteur en scène qui a donné le plus au genre, tout en flirtant parfois avec l’exploitation, de Payment In Blood (1973) à Spirit Of The Raped (1976), en passant par le célèbre diptyque The Tea House (1974) / Big Brother Cheng (1975). La série The Criminals, initiée par Ho Meng Hua, Ching Gong et Hua Shan en 1976, reçoit un très bon accueil et compte cinq longs métrages en seulement deux ans ! Un auteur plus classique profite de l’occasion de se frotter au genre pour délaisser le temps d’un tournage les films d’arts martiaux : Chu Yuan réalise The Big Hold Up en 1975.

Côté interprètes, on croise souvent à l’écran deux acteurs bien connus, ex-vedettes martiales en pleine reconversion, le grand Chen Kuan Tai et le palot Yueh Hua.

- Les drames sociaux : La frontière est mince entre les polars et les drames sociaux mais on perçoit dans ces derniers un trait encore plus appuyé sur les problèmes des citoyens hongkongais et notamment de la jeunesse. Chang Cheh avait déjà donné le la en 1969 avec son formidable Dead End, porté par un Ti Lung magnifique. En 1973, c’est un habitué du polar, Kuei Ghih Hung, qui sort The Delinquent, histoire d’un garçon qui ne se voit pas d’avenir dans la société et bascule dans la violence. Œuvre intéressante, elle donne le premier rôle à un jeune acteur prometteur, Wong Chung. David Chiang enfonce le clou une année plus tard avec The Drug Addict qui nous présente un Ti Lung en drogué tout droit revenu des enfers. Wong Chung est encore de la partie.

- Les films d’horreur : Aux Etats-Unis et dans le monde entier, les années 70 voient le triomphe des films d’horreur : l’Exorciste de William Friedkin, la série Damien, la malédiction, Amityville… Fidèle à son habitude, Run Run Shaw lance une partie de ses troupes dans l’aventure horrifique pour inonder l’Asie du sud-est de ses déclinaisons maison. Se sont à nouveau les mêmes qui s’y collent et réalisent Ghost Eyes (Kuei Chih Hung en 1974), le diptyque Black Magic I et II (Ho Meng Hua en 1975) qui recycle dans le genre Ti Lung et Lo Lieh, le diptyque Hex / Hex Vs Witchcraft (Kuei Chih Hung en 1980) ou encore Corpse Mania (toujours Kuei Chih Hung en 1981).

Mais s’il est un genre où les affiches ont toujours été plus impressionnantes que les films, c’est bien celui de l’horreur cinématographique à la hongkongaise. Ces productions Shaw font malheureusement plus sourire que frémir.

- Les purs films d’exploitation : La Shaw Brothers rentre également de pleins pieds dans le cinéma d’exploitation le plus pur, où le n’importe quoi le dispute au gratuit. Un seul objectif, choquer, en provoquant le malaise ou la crise de rire. Un quasi sans faute…

L’inénarrable et incontournable Kuei Chih Hung est encore de la partie avec des perles noires : Camps d’amour pour chiens jaunes (1973), où une bande de prisonnières se fait torturer par des gardiens japonais, Killer Snakes (1974), qui raconte comment un attardé se venge de ses ennemis à l’aide de serpents dressés, The Rat Catcher (la même année que les reptiles…) ou encore Spirit Of The Raped(1976), au titre des plus explicites.

Sun Chung, influencé par le cinéma blaxploitation américain des années 60/70, met en scène une série de films où une femme vengeresse donne du fil à retordre à tous ceux qui ont le malheur de lui avoir causé du tort. Sexy Killer (1976), Big Bad Sis (1976) et Lady Exterminator (1977) forment une sorte de trilogie à la gloire de Chen Ping, son actrice fétiche. L’ambiance est à la croisée de Coffy (Jack Hill) et Death Wish (Michael Winner).

Le fade Danny Lee, qui n’a pas véritablement percé dans les films d’arts martiaux, se retrouve embarqué dans une série de films bis assez relevés : The Super Inframan (1975) de Hua Shan, hilarante copie de l’Ultraman japonais des années 60, le Colosse de Hong Kong (1975), navrante transposition de King Kong à Hong Kong, et Oily Maniac, stupéfiante histoire d’un héros qui, tel Hulk, se transforme malgré lui en autre chose (là, une masse huileuse…), tout deux du réalisateur culte Ho Meng Hua (à qui on doit l’adaptation du classique la Pérégrination vers l’Ouest en plusieurs films pour la Shaw Brothers dans les années 60).

|